Par Serge Poumarat

Depuis trois siècle environ, l'homme a cherché à délimiter et nommer les organismes vivants. Dans le même temps, il essaye de les organiser en un système de classification dit "naturel". La systématique recherche les affinités réelles entre les taxons actuels ou disparus et les regroupe dans un système de classification.

Nomenclature

Pour

nommer une espèce ou un un groupement d'organismes quelconque,

les mycologues doivent suivre des règles contenues dans un

code de nomenclature botanique révisé et édité

tous les quatre ans. Le dernier en date est le code de Vienne

(2006).

Le code international de nomenclature botanique impose

des divisions

officielles telles que "genre", "famille",

"ordres" par exemple.

Systématique

La

systématique essaye de regrouper ente eux les organismes tous

issus d'un même et unique ancêtre dans des taxons

(ensembles d'organismes vivants ou ayant vécu de même

rang systématique). Pour cela elle utilise diverses méthodes

dont la plus puissante à l'heure actuelle est la

"cladistique".

Cette recherche est loin d'être terminée et entraîne

continuellement des bouleversements dans nos connaissances et,

malheureusement, aussi dans les noms des champignons. En effet, les

noms de ceux-ci sont liés au genre, et il suffit que, nos

connaissances s'affinant, certains genres jusque là établis

sur certains critères s'avérant en définitif peu

pertinents, soient reconnus polyphylétiques : toutes les

espèces sensées appartenir à ce genre n'ont pas

toutes le même ancêtre commun. Certaines des espèces

de ce genre vont être "transférées"

dans un ou plusieurs autres genres avec comme conséquences des

changements de noms, certes très gênants mais traduisant

notre plus grande compréhension de la nature. Par exemple, il

a été prouvé récemment que quelques

espèces du genre Macrolepiota (Macrolepiota rachodes, M.

venenata, M. olivieri, M. brunnea...) n'ont pas d'affinités

réelles, non seulement avec le genre Macrolepiota, mais aussi

avec l'ensemble des Lepiotaceae. Leur vraie place est chez les

Agaricaceae dans le genre Chlorophyllum avec l'espèce

Chlorophyllum molybdites. Cela entraîne automatiquement les

changements de nom suivants : Chlorophyllum rhachodes, Chlorophyllum

venenata, etc... Bien que, normalement le genre prioritaire pour

accueillir toutes ces espèces soit le genre sécotoïde

Endoptycum...mais ceci est toute une autre histoire...de

nomenclature!

Les grandes lignes de la classification actuelle

D'après de récentes études (A. A., 2006 ; Hibbet & al., 2007), dont Vizzini (2006) et Durrieru (2008) se sont fait récemment l'écho.

En

premier lieu, certains organismes traditionnellement étudiés

par les mycologues ne font plus partie des champignons (Règne

des Fungi).

Parmi ceux-ci :

-

les Oomycetes,

Hyphochytridiomycetes et Labyrinthulomycetes

font partie du Règne des Chromista

du

Super Règne des Chromoalveolata.

-

les Myxomycètes

font partie du règne des Eumycetozoa

du Super Règne des Amoebozoa.

Règne Fungi (du Super Règne des Opisthokonta du Sous Domaine Unikonta du Domaine Eukarya)

Organismes eucaryotes sans plastes, donc hétérotrophes, ne se nourrissant jamais par phagocytose, pas de phase amiboïde ou pseudoplasmodiale (agrégat d'amibes), à paroi squelettique contenant de la chitine et des bêta-glucanes. Synthèse de la lysine par l'intermédiaire de l'acide alpha amino adipique (A. A. A.).

Il est divisé en 7 phylums :

Microsporidiomycota : environ 800 espèces unicellulaires de parasites endocellulaires de vertébrés et d'invertébrés.

* Mycélium non cloisonné :

Blastocladiomycota : environ 180 espèces avec cellules reproductrices mobiles grâce à un flagelle postérieur, munies d'une structure spéciale appelée "nuclear cap".

Chytridiomycota : environ 700 espèces avec cellules reproductrices mobiles grâce à un flagelle postérieur , sans "nucléar cap".

Zygomycota : environ 900 espèces sans cellules mobiles au cours de la reproduction, saprophytes, parasites ou ectomycorhiziennes (ordre des Endogonales pour ces dernières).

Glomeromycota : environ 160 espèces formants des endomycorhizes avec des plantes ligneuses. Très important pour les forêts tropicales, les Ericacées...

* Mycélium cloisonné :

Ascomycota : Reproduction sexuée par des spores (ascospores) formées de manière endogène dans un sporocyste appelé asque. Elle a généralement lieu dans une fructification spécialisée appelée ascome. La paroi des hyphes est lamellaire avec une couche opaque aux électrons à l'extérieur et une couche épaisse transparente aux électrons à l'intérieur, paroi typique des Ascomycota.

Basidiomycota : Reproduction sexuée par des spores (basidiospores) formées de manière exogène par un sporocyste (ou mieux sporophore) appelé baside qui les porte à l'extrémité d'appendices appelés stérigmates. Cette reproduction a lieu dans une fructification spécialisée appelée basidiome. Présence possible de boucles, de dolipores (sauf exceptions) et la paroi des hyphes est à 2 couches lamellaires opaque aux électrons.

3 sous-phylum :

Taphrinomycotina

Entre autre

l'ordre des Taphrinales : parasites de plantes chez lesquelles ils

provoquent souvent des hyperplasies (foliaires en particuliers) :

Taphrina

deformans

responsable de la cloque du pêcher, "balais de sorcière"

sur les feuillus...

Saccharomycotina (= Hemiascomycetes) : comprennent l'important groupe des levures (par ex. Saccharomycetes)

Pezizomycotina

(= Euascomycetes). Plus de 40 000 espèces.

10

classes : (en gras les classes contenant des espèces formant

des ascomes visibles à l'oeil nu étudiées par

les mycologues amateurs).

- Arthoniomycetes

- Dothideomycetes

- Eurotiomycetes

: contient entre autres les Elaphomyces,

Onygena.

-

Laboulbeniomycetes

- Lecanoromycetes : la plupart des

ascomycetes lichénisés s'inscrivent ici.

-

Leotiomycetes

: Helotiales,

Thelebolales, Rhytismatales...

- Lichinomycetes

- Orbiliomycetes

: Orbiliales.

- Pezizomycetes

: environ 1200 espèces. Ordre des Pezizales. par exemple :

Morchella,

Gyromitra, Helvella, Peziza, Tuber, Terfezia...bref

presque tous les ascomycètes qui nous sont familiers!

-

Sordoriomycetes : la majeure partie des "Pyrénomycètes"

se placent ici. Hypocreales, Diaporthales, Sordoriales,

Xylariales...

Phylum

BASIDIOMYCOTA

Environ

23 000 espèces

3 sous-phylum :

Pucciniomycotina

(= Urediniomycotina, Urediniomycetes, Teliomycetes)

Basidiomycota

primitifs, parasites obligatoires de plantes ou d'insectes. environ

7400 esp. Entre autres les ordres suivants :

-

Uredinales

:

présence d'un sore (rassemblement d'organes reproducteurs).

Parasites connus sous le nom de rouilles, causant de graves maladies

aux plantes (Puccinia,

Gymnosporangium,

etc…). Exemple, Puccinia graminis, la rouille du blé

(hôte intermédiaire : l'épine-vinette).

-Septobasidiales

:

parasites d'insectes (relations complexes). Basidiomes corticoïdes.

Ustilaginomycotina

(= Ustilaginomycetes, Ustomycetes)

Absence de dolipore et

souvent de parenthèsome. Environ 1300 esp. Entre autres les

ordres suivants :

-Ustilaginales

: pas de basidiome mais présence d'un sore. Généralement

parasites de plantes connus sous le nom de charbons (Ustilago)

et de caries (Tilletia).

-Exobasidiales

:

Présence d'un hyménium (basides palissadiques).

Parasites de végétaux provoquant des galles

spectaculaires chez les Ericacée (Rhododendron,

Vaccinium…).

Par ex. genre Exobasidium.

Agaricomycotina

(= Hymenomycetes, Basidiomycetes). Environ 13 500 espèces.

Tous

les basidiomycètes qui intéressent les mycologues

amateurs se placent ici.

3 classes :

Tremellomycetes

par

exemple Tremellales

(plus de 70 espèces) : Tremella,

Tremiscus, Pseudohydnum, Sebacina, Exidia…

Dacryomycetes

par

exemple : Calocera, Dacrymyces, Ditiola...

Agaricomycetes

plus de 13 000 espèces

D'abord quelques ordres primitifs :

Ordre Auriculariales : Auricularia, Exidia...

Ordre Sebacinales : Sebacina...

Ordre Cantharellales (Hydnum, Cantharellus, Craterellus, Clavulina, Sistotrema...)

Ordre

Tulasnellales (Tulasnella)

(mais aussi inclus dans les Cantharellales suivant les études)

Ordre

Trechisporales : Trechispora, Sistotremastrum...

2 sous-classes :

- Sous-classe des Phallomycetidae

Phallales (Phallus, Clathrus...)

Gomphales (Gomphus, Clavariadelphus, Ramaria, Gautiera...)

Hysterangiales (Hysterangium, Phallogaster...)

Geastrales (Geastrum, Spherobolus...)

- Sous-classe des Agaricomycetidae

Agaricales (Agaricus, Amanita, Cortinarius, Entoloma, Tricholoma, Fistulina, Schizophyllum, Lycoperdon, Bovista, Tulostoma, Clavaria, Macrotyphula...)

Boletales (Boletus, Chamonixia, Octavianina, Coniophora, Serpula, Paxillus, Gomphidius, Rhizopogon, Suillus, Astreus, Pisolithus, Scleroderma...)

Atheliales

(Athelia,

Byssocorticium...)

Et

quelques ordres, non classés mais proches des

Agaricomycetidae :

Russulales (Arcangellia, Macowanites, Lactarius, Russula, Bondarzewia, Auriscalpium, Hericium, Lentinellus, Stereum, Scutiger, Peniophora, Aleurodiscus...)

Hymenochaetales

Polyporales (Polyporus, Trametes, Fomitopsis, Phaeolus, Sparassis, Lentinus, Panus...)

Thelephorales (Thelephora, Tomentella, Boletopsis, Phellodon, Sarcodon, Hydnellum, Bankera...)

Corticiales (Corticium, Vuilleminia...)

Gloeophyllales (Gloeophyllum, Neolentinus...)

Bibliographie :

A. A., 2006. A

phylogeny for kingdom Fungi, deep hypha issue. Basidiomycota.

Mycologia, 98 (6) : 917-995.

DURRIEU G., 2008. La classification

des champignons (4). Les Basidiomycètes. La Lettre de la SMF,

11 : 1-3.

HIBBETT D. S. & al., 2007. A higher-level

phylogenetic classification of the Fungi. Mycol. Res., 111 (5) :

509-547.

VIZZINI A., 2004 (paru 2006). Il regno dei funghi :

breve prospetto tassonomico. Boll. Gr. Micol. Bres., ns, 47 (3) :

47-57.

L'exemple

de la classe des Agaricomycetes nous prouve qu'on ne peut pas se fier

à la "bobine" des espèces d'un genre pour en

tirer des conséquences systématiques. Pour s'en

persuader, il suffit de regarder la liste des quelques genres

appartenant à l'ordre des Agaricales, des Boletales ou des

Russulales cités plus haut ou de regarder comment sont

répartis les "clavaires" dans plusieurs ordres

éloignés (Gomphales, Cantharellales, Agaricales). Nous

savons maintenant que les anciens regroupements "Gasteromycetes",

"Aphyllophorales", "Agaricomycetes" pour

pratiques qu'ils étaient, sont totalement artificiels.

Il

est très déroutant pour le "bon sens" de

voir, par exemple, certains genres de champignons à lames

comme les genres "omphaloïdes" Rickenella (Rickenella

fibula),

Loreleia (Loreleia marchantiae, anciennement Omphalina marchantiae)

et Contumyces (Contumyces vesuviana, anciennement Omphalina

vesuviana) n'avoir aucun rapport avec le genre Omphalia, ni même

avec l'ordre des Agaricales mais, par contre, avoisinés, dans

l'ordre des Hymenochaetales, des espèces comme Trichaptum

abietinum ou

Cotylidia pannosa.

Mais

aussi déroutant pour l'esprit que cela soit de prime abord, il

n'est pas difficile de saisir l'explication de ces voisinages ou

éloignements mise en évidence par les méthodes

d'investigation modernes.

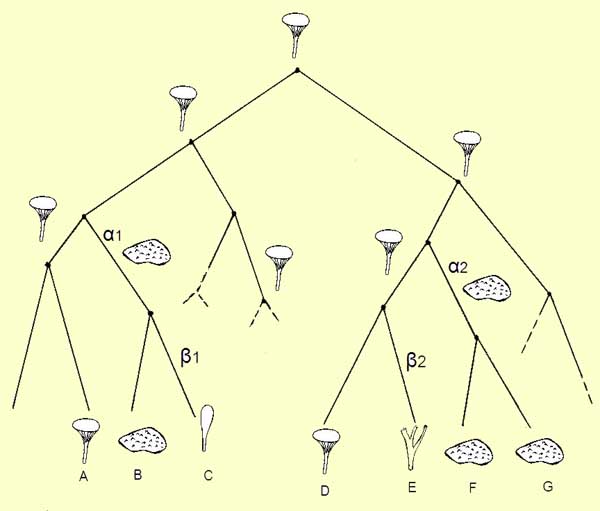

Prenons l'exemple des Agaricomycetes. La

silhouette pied-chapeau-lames est un caractère archaïque,

donc apparu tôt. A partir d'un lointain ancêtre commun, à

plusieurs reprises

dans l'évolution, donc de manière

totalement indépendante,

certains Agaricomycetes ont perdu cette silhouette pour adopter un

port, par exemple, résupiné avec ou sans pores (a1 et

a2), ou bien clavarioïdes (b1 et b2). Dans le même temps,

les autres ont gardé une silhouette proche du lointain ancêtre

commun. Un petit schéma pour fixer les idées :

A

l'heure actuelle A et D ont une morphologie très proche, ayant

à peu près concervé celle de leur très

lointain ancêtre commun mais sont éloignés dans

l'évolution au stade actuel. B, F et G d'un côté,

C et E de l'autre, ont un aspect extérieur à peu près

semblable mais par simple convergence

de forme,

étant en réalité tout aussi éloignés

les uns des autres que A et D le sont car il faut "remonter le

temps fort loin pour trouver le premier ancêtre commum. Par

contre, A, B et C d'une part, et D, E, F et G d'autre part, bien que

de formes très dissemblables ont un premier ancêtre

commun moins éloigné dans le temps donc sont

proches.

Un

exemple parlant de convergence de forme pris dans le monde animal :

un dauphin et un requin sont très semblables de forme, ayant

eu à résoudre les mêmes problèmes

hydrodynamiques, mais le premier est en réalité un

mammifère, le second un poisson. Et donc, aussi "déroutant"

que cela puisse paraître à un regard superficiel, le

dauphin est plus proche de l'homme qu'il n'est proche du requin.

De

même, à plusieurs reprises dans l'évolutions, les

Agaricomycetes hypogés se sont enterrés pour diverses

raisons. Toutes les formes sécotioïdes et gastroïdes

ont été regroupées à une époque,

pour leur ressemblance (convergence de forme) dans un ensemble appelé

"Gastéromycèetes". Maintenant, nous savons

que leurs affinités sont, en réalité, très

diverses.

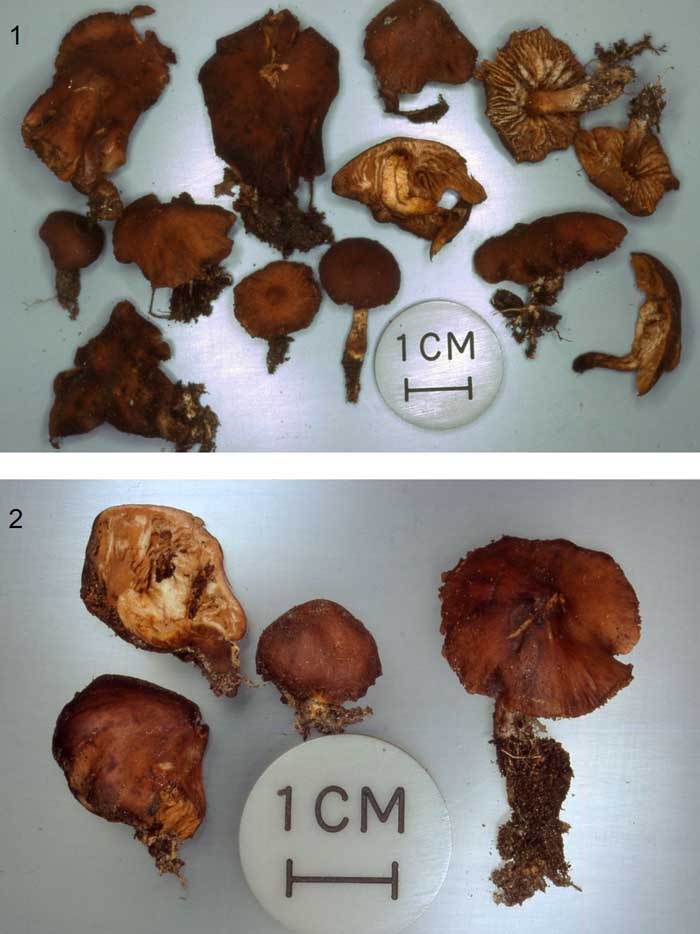

En ce moment même, une espèce à

lames a commencé l'aventure souterraine : Descolea

tenuipes.

Les récoltes semi-épigées à silhouette

classique ont été appelées Descolea

rheophylla

tandis que les récoltes séquestrées, totalement

hypogées, ont été nommées

Setchelliogaster

tenuipes.

La biologie moléculaire a prouvé que c'était

pourtant la même espèce. Ici Descolea tenuipes est

illustrée par la var. rheophylla f. oblongispora (voir NEVILLE

P., POUMARAT S. & IVALDI P., 2005.

Récoltes provençales de Descolea tenuipes (Setch.)

Neville et Poumarat comb. nov. Etude sur la variabilité

sporique. Bull. Soc. Mycol. Fr., 120 (1-4) : 51-71).

- la photo 1

montre des basidiomes étalés ou plus ou moins

comprimés-déformés suivant la profondeur à

laquelle ils poussent dans la litière d'eucalyptus.

- La

photo 2 présente un basidiome normal pour une poussée à

très faible profondeur, dans les tous premiers centimètres

de la litière, et deux basidiomes presque totalement ou

totalement séquestrés qui poussaient à une

profondeur un peu plus grande. Tous ces basidiomes appartiennent

pourtant au même individu.

Descolea tenuipes var. rheophylla f. oblongispora (photo S. Poumarat)